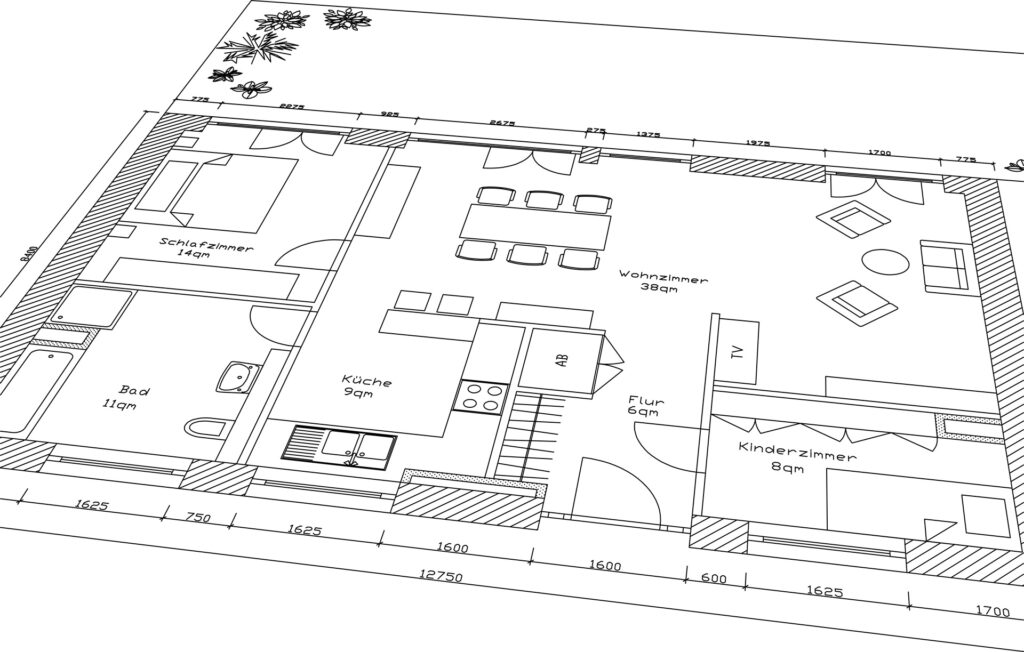

Der Trend zur Verbindung von Wohn- und Arbeitsbereich ist in vielen Berufen angekommen – auch im medizinisch-therapeutischen Sektor. Wer im eigenen Haus behandelt, kombiniert kurze Wege mit maximaler Eigenverantwortung. Doch der Schritt zur integrierten Hauspraxis erfordert mehr als ein leerstehendes Zimmer. Es geht darum, die Anforderungen an Diskretion, Funktionalität und Hygiene mit einem wohnlichen Umfeld in Einklang zu bringen. Der Grundriss muss logische Abläufe ermöglichen: ein separater Zugang, kurze Wege vom Warte- zum Behandlungsbereich und klar voneinander getrennte Zonen für Arbeit und Alltag. Schon bei der Planung des Hauses – oder bei der Umnutzung bestehender Räume – zahlt sich eine vorausschauende Aufteilung aus. Wichtig ist dabei nicht nur, dass alles untergebracht ist, sondern dass es sich sinnvoll anfühlt. Wer das früh erkennt, kann mit wenig Aufwand eine langlebige und flexible Lösung schaffen.

Funktionale Räume, die nicht wie Praxisräume wirken

Der Reiz einer Hauspraxis liegt oft in der wohnlichen Atmosphäre. Gerade in sensiblen Fachrichtungen wie Psychotherapie, Osteopathie oder Coaching wünschen sich Patienten Distanz zum klassischen Praxisambiente. Trotzdem müssen funktionale Anforderungen erfüllt werden – etwa an die Hygiene, die Akustik oder an Bewegungsfreiheit rund um den Arbeitsplatz. Ein Praxiszimmer im eigenen Haus muss genauso effizient funktionieren wie ein Behandlungsraum in einer externen Einrichtung. Dazu zählen durchdachte Stromanschlüsse, stabile Flächen für Geräte und Unterlagen, ausreichend Licht und gut zugängliche Waschgelegenheiten. Gleichzeitig sollte der Raum so gestaltet sein, dass er Vertrauen schafft. Materialien, Farben und Möbel sollten aufeinander abgestimmt wirken, ohne steril oder improvisiert zu erscheinen. Wer hier mit einem klaren Plan vorgeht, kann auch kleine Räume so strukturieren, dass sie professionell und einladend zugleich wirken.

Behandlungsbereich mit Struktur: Warum der richtige Behandlungsstuhl zählt

Im Zentrum jeder Praxis steht die Interaktion zwischen Behandelndem und Patient. Der Arbeitsplatz ist dabei nicht nur technisch relevant, sondern auch räumlich prägend. Der Behandlungsstuhl ist in vielen Fachrichtungen das zentrale Möbelstück – ob in der Zahnmedizin, der Fußpflege, der Dermatologie oder der ästhetischen Medizin. Deshalb muss er sorgfältig ausgewählt und in den Raum integriert werden. Wichtige Faktoren sind Bewegungsfreiheit, Stromversorgung, Lichtführung und Sichtachsen. Der Stuhl sollte sich gut positionieren lassen, ohne den Raum zu dominieren oder den Zugang zu blockieren. Gleichzeitig muss er Komfort und Stabilität bieten – für beide Seiten. Ein professioneller Behandlungsstuhl unterstützt die Ergonomie, signalisiert Kompetenz und erleichtert wiederkehrende Abläufe. Gerade im Wohnkontext zeigt sich schnell, ob das Equipment zur Umgebung passt. Wer hier in Qualität investiert, verbessert nicht nur die Funktionalität, sondern auch die gesamte Wirkung des Raums. Er wird damit zum funktionalen Mittelpunkt eines Raumes, der Professionalität ausstrahlen und gleichzeitig Vertrauen schaffen soll.

Checkliste: Hauspraxis professionell im Grundriss verankern 🏠

📍 Separater Zugang oder diskret geführte Wege für Besucher

📍 Abtrennbare Raumzonen für Privates und Praxisbetrieb

📍 Behandlungsraum mit guter Belüftung und Tageslicht

📍 Solide Strom- und Datenanschlüsse an strategischen Punkten

📍 Waschplatz mit Kalt- und Warmwasseranschluss

📍 Möbel mit medizinischer Funktion – z. B. verstellbarer Behandlungsstuhl

📍 Unauffällige Lagerflächen für Verbrauchsmaterial

📍 Geringe Trittschallübertragung zum Wohnbereich

📍 Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu Hygiene und Arbeitssicherheit

📍 Option zur späteren Umnutzung der Räume bei Bedarf

Interview: „Architektur muss den Praxisalltag verstehen“

Im Gespräch mit Lisa V., Innenarchitektin aus München, spezialisiert auf medizinische Funktionsräume im privaten Wohnumfeld.

Worauf sollte bei der Grundrissplanung einer Hauspraxis geachtet werden?

„Die Raumabfolge muss den täglichen Ablauf spiegeln. Empfang, Wartebereich und Behandlungsraum sollten logisch erreichbar sein, ohne unnötige Wege oder Kreuzungen mit privaten Räumen.“

Wie gelingt die Trennung zwischen privat und beruflich auf kleinem Raum?

„Mit cleveren Grundrisslösungen, z. B. versetzten Eingängen, Schallschutztüren oder flexiblen Trennwänden. Auch durch Materialwechsel und Lichtführung lassen sich Zonen schaffen, ohne alles umbauen zu müssen.“

Was sind typische Fehler bei der Ausstattung?

„Viele unterschätzen die technischen Anforderungen. Steckdosen fehlen an wichtigen Stellen, oder es wird keine Leitung für Wasser eingeplant. Auch der Behandlungsstuhl steht oft nicht optimal im Raum.“

Wie lässt sich eine wohnliche Atmosphäre erhalten?

„Durch die Kombination aus funktionalen Materialien und wohnlichen Oberflächen. Medizinische Räume dürfen einladend wirken – das erreicht man mit Farben, Texturen und durchdachter Möblierung.“

Welche Rolle spielt der Lichteinfall?

„Tageslicht ist Gold wert – aber auch kontrollierbar. Blendfreies Arbeiten ist wichtig, deshalb braucht es ergänzende Leuchten. Lichtzonen helfen, zwischen Beratung und Behandlung umzuschalten.“

Gibt es Gestaltungstipps für kleine Grundrisse?

„Multifunktionale Möbel, leichte Trennungen und vertikale Flächennutzung. Besonders in engen Räumen sind Schiebetüren oder Wandklappsysteme oft sinnvoll.“

Vielen Dank für den spannenden Praxisblick.

Wohnlich, wirksam, wirtschaftlich

Wer seinen Grundriss als Praxislösung denkt, investiert nicht nur in ein Arbeitsumfeld, sondern in eine langfristige Raumstrategie. Die Kombination aus Wohnlichkeit und Professionalität verlangt genaue Planung, klare Abgrenzung und hochwertige Ausstattung. Vor allem technische Schnittstellen – etwa rund um den Behandlungsstuhl – müssen frühzeitig definiert werden. Nur so entsteht ein Raum, der funktioniert, ohne wie ein Fremdkörper im Haus zu wirken. Die beste Lösung ist dabei nicht immer die größte – sondern die, die den Alltag erleichtert. Wer auf Qualität, klare Abläufe und flexible Nutzung achtet, schafft eine Umgebung, die sich täglich bewährt – und auch in Zukunft wandlungsfähig bleibt.

Bildnachweise:

SG- design– stock.adobe.com

mristau– stock.adobe.com

Robert Poorten– stock.adobe.com